一直以来,白茶作为外销茶类,最先它为什么会漂洋过海,远销到东南亚与欧美呢?

最早的说法是白茶做为药用,尤其是陈年白茶,具有清热解毒、治疗小儿麻疹、预防水土不服等功效。在缺医少药的年代,白茶被华侨带到东南亚一带,作为居家必备用品。由于华侨们的使用,推动白茶在东南亚的流行,而后就进入流通领域。

《宁德茶业志》载:清光绪十六年(1890年)白茶开始出口。白毫银针、白牡丹主销港、澳地区及新加坡、马来西亚、德国、荷兰、法国、瑞士、美国等国家。华侨和欧洲消费者都视它为珍品。

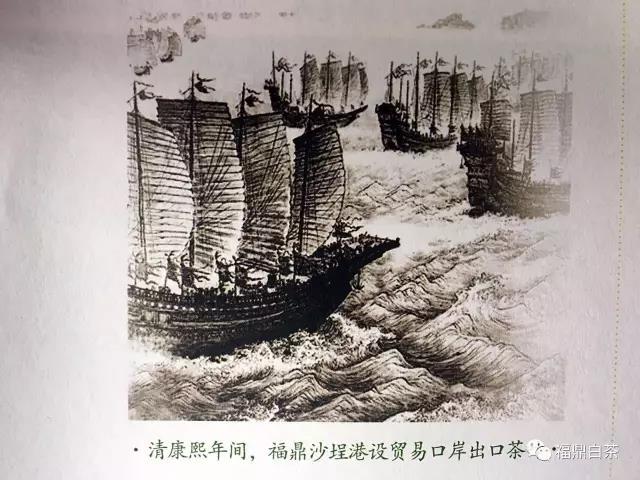

说起福鼎的茶叶贸易,不得不提沙埕港,早在孙中山的《治国方略》中就确定其为天然良港,沙埕港与白茶主产区白琳通过海道直接相连,白琳出产的茶叶在白琳的后岐码头装载,通过沙埕港转运海外。

据福鼎文史专家周瑞光先生考证,明朝末年,郑成功曾编有仁、义、礼、智、信为海上五行商,每行备船12只,同时设有金、木、水、火、土陆上五商,以杭州为中心,由户部管辖,时沙埕为山海五行商主要贸易站之一。从福鼎当地文献资料看,沙埕港是闽浙两地商船往来的中转站,从福州方向的货物往浙江需要换船航行,反之,也同样。

清五口通商后,闽东地区的茶叶基本通过三都“福海关”销往海外,唯独福鼎的茶叶通过沙埕港运至福州、上海再行出口。

《福鼎县乡土志》载:“白、红、绿三宗,白茶岁二千箱有奇,红茶岁两万箱有奇,俱由船运福州销售。绿茶岁三千零担,水陆并运,销福州三分之一,上海三分之二。红茶粗者亦有远销上海。”从商务表看,红茶、绿茶的产量高,白茶产量教低,换算后,白茶年销约40吨。

笔者从福鼎市档案馆查得白茶产量与出口最高年份的是1941年(备注里说,华侨在福州收购白茶运往南洋,促进白茶贸易)。当时正是全国对日抗战时期,出现白茶出口与产量不减反而出现增加的情况。《宁德茶业志》载:“光绪廿五年(1899)三都澳设立‘福海关’,自此三都澳成为闽东茶叶出口的海上茶叶之路……1940年,三都澳遭日军轰炸成为死港。”沙埕港却依然频繁有茶叶出口,这又是为什么?经考证,福鼎商人借外国商船为庇护,先后向英国德意利士轮船公司、怡和公司以及葡萄牙国飞康轮船公司雇用运输船,挂着外国旗帜,频繁地从沙埕港内抢运将二五工夫红茶、白毫银针等,因此白茶在1941年的销售量最高。

新中国成立后,中茶公司福建省分公司根据外贸需要下订单,1950年至1961年间,福鼎茶厂主要生产白琳工夫红茶销往苏联,白茶出口暂停。

1961年底,中茶公司福建省分公司向国营福鼎茶厂下达了白茶生产指标,国营福鼎茶厂把任务下达到白琳茶叶初制厂。1962年就出口39.65吨,1968年王奕森发明了新工艺白茶后,白茶出口量直接上升,1970年出口量最高,达到230.75吨,占宁德出口量19.29%。

据一些老茶人回忆,茶叶收购需要提前一年向茶农定白毫银针,因为生产白茶需要毫芯粗壮的芽头,茶农对茶园管理有特殊要求,要多施肥,收购部门提前向茶农发放化肥之类物资,使茶农早作准备。

1984年后,茶叶市场开放,白茶销售主渠道还是以外贸出口为主,福鼎出现了专门生产白茶的厂家,他们与外贸签订购销合同,白茶在国内市场依然很少见。由于白茶外销主渠道在欧美,因此对白茶的农残方面要求都是按欧盟标准。

上世纪50年代后,福鼎白茶向外运输就以陆运为主,汽车运往福州,再由省外贸出口。

上世纪末,一些茶商尝试着把白茶销往广州与北京,在国内才零星出现福鼎的白茶。新世纪后,福鼎茶商开始注重打福鼎白茶品牌,福鼎市政府强势推出福鼎白茶公共品牌,国内贸易才逐渐超过外销。

(责任编辑:信息部)